Der deutsche Kolonialismus fand nicht nur im fernen Afrika, China und Südostasien statt, wo Deutsche sich – oft gegen heftigen Widerstand – neue Siedlungsräume erschlossen und Unternehmen gründeten, sondern er war auch im lokalen Umfeld der deutschen Bürgerinnen und Bürger präsent: Kolonialwaren aus aller Welt waren in spezialisierten Läden zugänglich. So „gehörte die Kolonialwarenhandlung zum Bild deutscher Städte, bis sie in den 1970er Jahren von Supermarktketten verdrängt wurde“[1]. Hier wurden neben alltäglichen Waren auch „exotische“ Produkte wie Gewürze, Kakao und Kaffeebohnen verkauft, welche oftmals unter ausbeuterischen Bedingungen oder gar unter Anwendung von Gewalt in den Kolonien produziert wurden.[2] Solche Kolonialwarenläden gab es keineswegs nur in den großen Ballungszentren wie Berlin, Köln und Hamburg, sondern auch im ländlichen Raum, z.B. in und rund um Paderborn.

Eines der Paderborner Kolonialwarengeschäfte befand sich in der Riemeke Straße 54, einem Mietshaus, das auch eine Gastronomie beherbergte. Heute befindet sich in dem Haus, welches durch eine Fassade mit Schmuckelementen des Historismus geprägt ist, ein Flammkuchen-Restaurant.[3] In den Adressbüchern und Zeitungen der Stadt Paderborn finden sich Belege für die Existenz weiterer Kolonialwarenhandlungen. So ist im Adressbuch des Jahres 1960 ein Kolonialwaren-Großhandel und eine Kaffee-Großrösterei im Grünen Weg 30 verzeichnet, welche von einem Herrn Josef Peters geführt wurden.[4] Heute findet man dort ein Bauunternehmen (Bremer SE). Weitere Kolonialwarenhandlungen befanden sich im Jahr 1960 in der Kasseler Straße 26[5] und in der Nordstraße 15.[6] Auffällig ist, dass jede im Adressbuch der Stadt Paderborn erwähnte Kolonialwarenhandlung neben den Kolonialwaren noch weitere Produkte oder Dienstleistungen anbot: In der Kasseler Straße wurden zusätzlich Fleischwaren und in der Nordstraße Sprit verkauft. Man könnte dies als Indiz dafür interpretieren, dass der Kolonialwarenhandel alleine für die Händlerinnen und Händler nicht profitabel genug war.

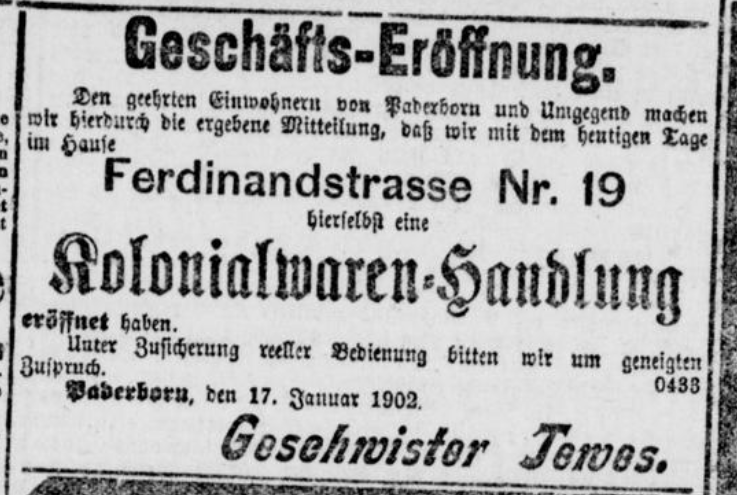

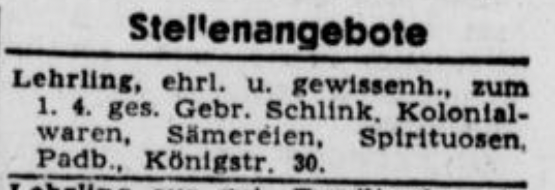

In den lokalen Zeitungen der Stadt Paderborn finden sich weitere Belege für Kolonialwarenhandlungen. So kann man einer Anzeige im Westfälischen Volksblatt entnehmen, dass am 17. Januar 1902 in der Ferdinandstraße 19 eine Kolonialwarenhandlung unter Leitung der Geschwister Tewes eröffnet.[7] Stellenanzeigen erlauben ebenfalls Rückschlüsse auf die Existenz von Kolonialwarenhandlungen, z.B. im Westfälischen Volksblatts vom 31. Januar 1945: Gesucht wurde hier ein ehrlicher und gewissenhafter Lehrling für einen Kolonial- und Spirituosenladen in der Königstraße 30.[8]

Doch nicht nur in der Stadt Paderborn wurde mit Kolonialwaren gehandelt, sondern auch im ländlichen Umland. So gab es in den 1960er Jahren in der kleinen Gemeinde Buke Maria Ebbers´ Kolonialwaren-Geschäft[9], und in Dahl Johannes Knockes Gasthaus und Kolonialwarenhandlung.[10] Ein prägnantes Beispiel für einen ländlichen Kolonialwarenladen im Umland befand sich in Ovenhausen, einem Stadtteil von Höxter. Im Jahr 1901 eröffnete in der 950 Einwohner starken Gemeinde der eigentlich als Fabrikarbeiter tätige Philipp Hecker ein Kolonialwarengeschäft.[11] Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Müller unterhielt er den Laden zunächst als Nebengeschäft, in dem er ab 1903 zusätzlich auch als Barbier tätig war.[12] Auch hier scheint der Handel mit Kolonialwaren allein nicht für den Verdienst des Lebensunterhaltes ausgereicht zu haben.

Das Kolonialwarengeschäft in Ovenhausen blieb noch einige Zeit im Familienbesitz, über das Ende des deutschen Kolonialreichs am Ende des Ersten Weltkrieges hinaus. Im Alter von 64 Jahren übertrug Philipp Hecker es im Jahr 1939 dann an seinen Sohn Josef Hecker. Nachdem dieser 1945 in Preußen gefallen war, wurde das Geschäft von seiner Frau, Maria Hecker, bis 1981 weitergeführt.[13]

Die Inneneinrichtung des Geschäfts blieb von der 1962 durchgeführten äußeren Restaurierung des Hauses in der Hauptstraße 49 verschont.[14] Sie konnte deshalb im Jahr 2007 in das „Paderborner Dorf“ im Westfälischen Freilichtmuseums in Detmold übernommen werden. Als Teil der Dauerausstellung ermöglicht sie Besucherinnen und Besuchern dort einen authentischen Einblick in ein dörfliches Kolonialwarengeschäft aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeigt, welche „exotischen“ Waren aus den (ehemaligen) Kolonien Menschen der Region Paderborn konsumierten.

[1] Gleixner et al.: Zum Thema, in: Kolonialwaren, Zeitschrift für Ideengeschichte 15/1 (2021), S. 4.

[2] Siehe: Klose, Fabian: Koloniale Gewalt und Kolonialkrieg, in: Bundeszentrale für politische Bildung, veröffentlicht am 20.05.2016, URL: https://www.bpb.de/themen/kolonialismus-imperialismus/postkolonialismus-und-globalgeschichte/219134/koloniale-gewalt-und-kolonialkrieg/ (letzter Zugriff am: 19.07.2024).

[3] Unter Historismus versteht man in der Kunstgeschichte den Rückgriff auf Stile aus vergangenen Epochen und Zeiten. So wurden im 19 und 20. Jahrhundert vermehrt auf beispielsweise Elemente der Neogotik und des Neubarock zurückgegriffen, siehe Donandt, Rainer: Historismus, in: Pfisterer, Ulrich (Hrsg.): Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe, Stuttgart 2011, S. 179-183.

[4] Stadt Paderborn: Heimat-Adreßbuch. Stadt und Kreis Paderborn nach amtlichen Unterlagen. 1960, Paderborn, Straßen Paderborn, S. 45.

[5] Ebd., S. 61.

[6] Ebd., S. 84.

[7] Westfälisches Volksblatt Jg. 54/15, veröffentlicht am 17.01.1902, S. 4.

[8] Westfälisches Volksblatt Jg. 96/24, veröffentlicht am 31.01.1945, S. 2.

[9] Stadt Paderborn: Heimat-Adreßbuch. Stadt und Kreis Paderborn nach amtlichen Unterlagen. 1960, Paderborn, Namensregister, S. 30.

[10] Ebd., S. 78.

[11] Zumdick, Maya: Ein Kolonialwarenladen für das Paderborner Dorf. Das „Kolonialwaren-Geschäft“ der Familie Hecker aus Ovenhausen (Kreis Höxter) – Geschichte und Konzept, in: Freilichtmagazin 1 (2006), S. 77-85, hier: S. 77.

[12] Ebd., S. 81.

[13] Ebd., S. 83.

[14] Ebd., S. 83.