Im Sommer 2023 feierte das Liborifest in Paderborn sein 500-jähriges Jubiläum und lockte 1,6 Millionen Gäste mit einer Vielfalt an Fahrgeschäften, kulinarischen Angeboten und musikalischen Elementen an. Den wenigsten Besucher*innen dürfte bewusst gewesen sein, dass bis in die 1930er Jahre auch sog. „Völkerschauen“ regelmäßiger Bestandteil des Liborifests waren, die als rassistisches und menschenverachtendes Unterhaltungsprogramm in Paderborn ebenso wie in zahlreichen anderen deutschen Städten stattfanden. Erst mit dem wachsenden Interesse an der historischer, kolonialer Verflechtungen in der Geschichte wird dieses Phänomen vor Ort genauer untersucht, um ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Liborifest aufzuarbeiten. Dabei ergänzt dieser Artikel die Ergebnisse des Aufsatzes „Die Liborikirmes“ von Andreas Gaidt aus dem Sammelband „500 Jahre Libori“.[1]

Die „Wilden“ auf dem Liborifest

Die erste Ausstellung „exotischer“ Menschen auf dem Liborifest fand bereits im Jahr 1831 statt. Werbung für die Veranstaltung findet sich in der Zeitung „Paderbornsches Intelligenzblatt“ vom 23. Juli 1831. Der Schausteller C. R. Prins aus dem niederländischen Groningen stellte neben Menschen aus fernen Weltregionen auch ein „holländisches Bauernmädchen aus Montfoord“ sowie ein Nilkrokodil aus. Zudem wurden „seltene“ ethnografische Gegenstände aus „Ost- und Westindien“ sowie aus Brasilien ausgestellt, und eine „kupferfarbige Frau von Tenekeker“. Sie stammte von den Selebischen Inseln (heute Sulawesi in Indonesien), die Teil des niederländischen Kolonialreichs waren. Die Frau habe in „allen größeren Hauptstädten“[2] für Verwunderung gesorgt. Möglicherweise spielte die Werbung damit auch auf Wunsch der in der Provinz lebenden Menschen an, nicht provinziell zu sein, sondern die gleichen Attraktionen zu sehen zu bekommen wie die Großstädt*innen. Außerdem wurden in der Annonce „Naturforscher“ angesprochen, um die Schaulust der Zuschauer*innen durch einen Bezug zur Wissenschaft zu legitimieren. Ob die ethnografischen Gegenstände nur als Schauobjekte benutzt wurden oder als Requisite in einer Schau Verwendung fanden, bleibt unklar.[3] Die Schau fand „hinter dem Fürsten Hofe am Dome“ statt: Eine Unterscheidung zwischen dem kirchlichen und dem kulturellen Teil der Liborikirmes gab es noch nicht.

Die zweite Völkerschau auf dem Liborifest fand 1835 statt, wie das Paderbornsche Intelligenzblatt vom 25. Juli 1835 belegt. Die Schaustellerin Emma Weinance stammte aus der niederländischen Stadt Bergen op Zoom.[4] Zudem wurde ein „National-Bokkenee“ aus Macassar (in der heutigen indonesischen Region Südsulawesi) beworben. Angeblich wurde dieser in einem dreistündigen Gefecht von Kolonialtruppen besiegt, gefangen genommen und als Sklave verkauft, wobei die Narben der Kämpfe auf seinem Körper noch zu sehen seien – dadurch wird auf die vermeintliche Gefährlichkeit des ausgestellten Mannes verwiesen. Die Beschreibung bediente gleichzeitig die Bedürfnisse der Zuschauer*innen, indem sie den Ausgestellten als „Wilden“ inszenierte, der durch die Kolonialtruppen der Zivilisation zugeführt worden sei. Es erfolgte somit eine Legitimation des Kolonialismus, die durch weitere Aspekte der Inszenierung noch verstärkt wurde: Seine Kinder und Frau seien ebenfalls gefangen genommen worden, wobei letztere allerdings bereits aufgrund der klimatischen Bedingungen verstorben sei – ein Schicksal, das den ausgestellten Menschen oft auf ihren Reisen ereilte, auch auf Grund von Krankheiten, gegen die sie keine Immunitäten mitbrachten.[5] Nun kümmere sich der Bokkenee liebevoll um seine Kinder – was im Gegensatz zu den barbarischen Eigenschaften steht, die die Zuschauer*innen erwartet hätten. Die Ausgestellten würden „Reis mit spanischem Pfeffer und Fisch“ verzehren – für das Publikum „exotische“ Speisen, die den Reiz des Fremden noch erhöhen sollten. Bei manchen Völkerschauen wurden während der Show sogar Tiere zum Verzehr geschlachtet, was den Eindruck des „barbarisch Wilden“ unterstrich. Die Tochter allerdings, so die Werbeanzeige weiter, habe sich zum Christentum bekehrt, etwas Niederländisch erlernt und begleite ihren Gesang mit der Harfe. Hier wird der Anspruch deutlich, die „Exoten“ nicht etwa nur auszustellen, sondern ihnen gleichzeitig auch die überlegene Zivilisation und Kultur zu vermitteln. Dadurch wurde zum einen das Hierarchiegefälle zwischen den Westeuropäer*innen und den vermeintlichen Naturvölkern dargestellt und zum anderen erfolgte erneut eine Legitimation der kolonialen Praktiken.

1839 lässt sich eine dritte „Völkerschau“ auf Libori nachweisen, ebenfalls durch eine Anzeige im Paderbornschen Intelligenzblatt.[6] Der Schausteller Herkules H. Winter bewarb seine „große indianische, herculessche Vorstellung“, in der er auch das Bild vom „starken Wilden“ aufzeigte. Bereits zuvor waren Auftritte von Männern mit außerordentlichen Kräften ein fester Bestandteil auf Volksfesten, aber ergänzend nutze der Schausteller die Herkunft des Ausgestellten als weitere Besonderheit seiner Schau. Der aus der niederländischen Kolonie Napan (heutiges Indonesien) stammende Ausgestellte werfe eiserne Kanonenkugeln in die Luft und fange sie mit Brust und Rücken auf. An einer Stange hängend werde er sodann mit großem Gewicht behangen. Weil die Größe der Standplätze auf dem Domplatz nicht für die neu erbaute Bude ausreichte, fand die Vorstellung „vor dem Casseler Thore“ statt.

Erst 21 Jahre später weist der Anzeiger für den Kreis Paderborn vom 28. Juli 1860 auf eine weitere Völkerschau hin, zu der ein Schausteller namens Fr. Schneider auf den Liboriberg einlud. Schneider warb mit „fremde[n] (D. F.) und seltene[n] (D. F.) Menschen aus den entferntesten Theilen der Erde“. Erstens werde ein „Heliofobus“ ausgestellt, ein Mensch mit Albinismus aus Panama. Linné habe Menschen mit dieser Erbkrankheit als „entartetes Menschengeschlecht“[7] beschrieben – ein weiterer Bezug zur Naturwissenschaft. Genau beschrieb Schneider das Aussehen des Ausgestellten, insbesondere seine „rothe[n] und eckige[n] Augensterne“, mit denen er bei Nacht besser sehe als am Tag. Zweitens werde eine Indianerin aus der Botanie Bay (heute Australien) beim Gebrauch ihrer Waffen vorgeführt.[8] Sehr typisch für „Völkerschauen“ zeige die Indianerin außerdem „wie [sie] sich durch Singen und Tanzen in ihrer Heimath belustigen“. Je pittoresker diese Sitten und Bräuche waren und je mehr sie die Erwartungen des Publikums bedienten, desto eher war dieses bereit, sie als Ausweis von „Authentizität“ zu akzeptieren – völlig unabhängig davon, ob sie den tatsächlichen Lebensbedingungen der Ausgestellten in ihren Herkunftsländern entsprach oder nicht. Es wurden folglich hauptsächlich die Bilder in den Köpfen der Westeuropäer*innen als Maßstab für die Schauen genutzt, wodurch es weniger um ethnografische Betrachtungen ging als vielmehr um die Bestätigung der rassistischen Stereotype der Zeit: Die Schauen waren ein Konsumgut. Ganz in diesem Sinne kündigte die Werbung an, die Indianerin werde „lebendes Federvieh und rohe Wurzeln“ verzehren.

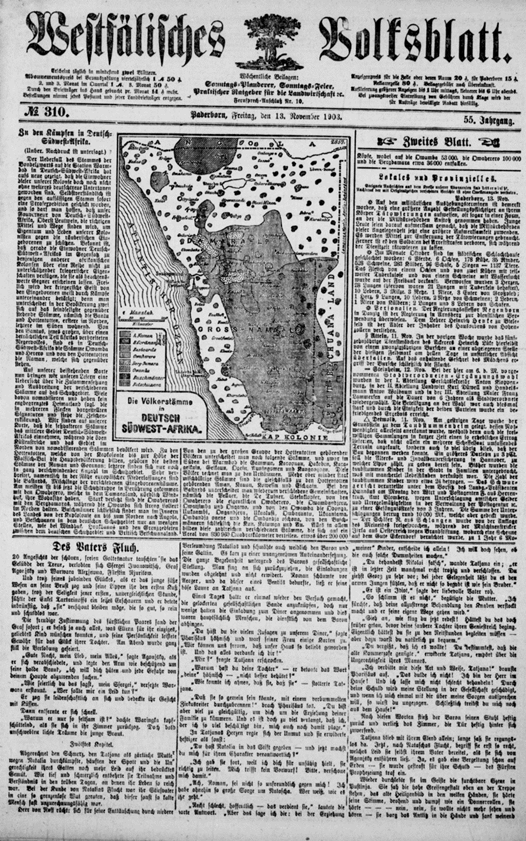

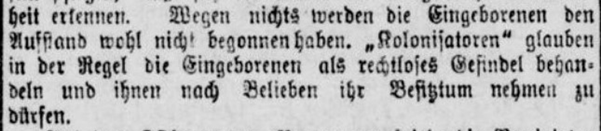

Völkerschauen nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871

Am 31. Juli 1875 wies eine Annonce im Westfälischen Volksblatt wiederum auf eine Ausstellung „Albinöserinnen aus Madagaskar“ im Alter von 19 und 21 Jahren hin, deren fast ein Meter lange[s] und „schneeweiße[s] Lusthaar“ neben den „blutrothe[n] Augenpupillen“ besonders hervorgehoben wurde. Der unbekannte Schausteller richtete seine Werbung an „Naturfreunde“, zu denen sicherlich auch viele Paderborner*innen, die nicht der winzigen naturwissenschaftlichen Elite der Stadt angehörten, sich gerne zählen wollten. Zuschauer*innen, die seine Darstellerinnen als „Fälschung“ entlarven könnten, bot der Werbende „1000 Thaler Belohnung“, um die Attraktivität weiter zu erhöhen.

Die wohl bekannteste Völkerschau fand auf dem Liborifest 1893 statt. Der Schausteller Carl Lauschke warb sowohl im Westfälischen Volksblatt als auch im Paderborner Anzeiger für seine „Emin Pascha Shuli-Suaheli-Neger-Carawane“[9]. Die Überschrift „Zum ersten Male in Europa!“ hob das Sensationelle der Schau hervor. Anders als über die meisten Schausteller der Völkerschauen in Paderborn finden sich über Lauschke zusätzliche Informationen. Er war mit einer Mulattin verheiratet, womit das Stereotyp der sexuellen Anziehung „exotischer“ Menschen perfekt bedient wurde.[10] Seine Frau setzte Lauschke auf Volksfesten und Jahrmärkten als Kassiererin ein, um für Aufsehen zu sorgen. Daneben platzierte er auch einen dunkelhäutigen, mit Kriegsbemalung versehenen Darsteller als menschliche Werbung vor seiner Schaubude. Lauschke selbst blies durch eine Muschel und bewarb seine Schau lautstark, wobei er gängige Stereotype bediente:[11] Die Ausgestellten tränken kochendes Wasser, würfen mit Eiszapfen und verspeisten ein lebendes Kaninchen.

Lauschke kündigte zudem „Darstellungen ihrer eigenthümlichen Kriegsführung“[12] an, „Keulen- und Schwerterspiele“ sowie „phantastisch wilde[n] Tänze und heimische[n] Gesänge“. Höhepunkt sei eine „große afrikanische Kriegscene“. Lauschke versammelte also gezielt solche Elemente, die dem europäischen Publikum die eigene Überlegenheit klar vor Augen führten. Der Preis für die Teilhabe an der Völkerschau betrug 50 Pfennig in bester Kategorie und 30 Pfenning in der zweitbesten, wodurch er für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich war.

Ende der Völkerschauen in Paderborn

Für die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg lassen sich in Paderborn an die zehn Völkerschauen nachweisen – es könnten weitaus mehr gewesen sein, die jedoch nicht in den Zeitungen beworben wurden. Bemerkenswert ist, dass kein Schausteller mehr als eine „Völkerschau“ auf dem Liborifest veranstaltete. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass die in den Großstädten überaus erfolgreichen „Völkerschauen“ im kleinen Paderborn längerfristig nicht den nötigen Ertrag abwarfen. Sie scheinen niemals so erfolgreich gewesen zu sein, dass ein Schausteller noch einmal wiederkam, und die Abstände zwischen den einzelnen Angeboten sind teilweise sehr lang. Das großstädtische Phänomen fand auf dem Paderborner Liborifest offensichtlich nicht die optimalen Standortbedingungen.

Ab den 1920er Jahren ist auf lokaler und nationaler Ebene ein Rückgang der Völkerschauen als Massenmedium erkennbar, eine Entwicklung, die vor allem dem neuen Medium Film geschuldet war, welches zunächst im Rahmen öffentlicher Kinovorstellungen gezeigt wurden. In Paderborn fanden im 20. Jahrhundert noch einige „Völkerschauen“ statt, allerdings als Teil von Zirkusvorführungen. Als dann nach dem Zweiten Weltkrieg der zunehmende Massentourismus es den Menschen in Westeuropa ermöglichte, selbst in ferne Gegenden zu reisen, und das Fernsehen die Wohnzimmer eroberte, starb die „Völkerschau“ als Unterhaltungsmedium aus.

[1] Gaidt, Andreas: Die Liborikirmes, in: Gaidt, Andreas; Grabe, Wilhelm; Rade, Hans-Jürgen (Hg.): 500 Jahre Libori, Paderborn 2023, S. 154-209.

[2] Paderbornsches Intelligenzblatt, 23.07.1831.

[3] Thode-Arora, Hilke: Hagenbecks Europatourneen und die Entwicklung der Völkerschauen, Hagen 2012, S. 165.

[4] Paderbornsches Intelligenzblatt, 25.07.1835.

[5] Dreesbach, Anne: Gezähmte Wilde: Die Zurschaustellung „exotischer“ Menschen in Deutschland 1870 – 1940, München 2005, S. 72.

[6] Paderbornsches Intelligenzblatt, 31.07.1839.

[7] Anzeiger für den Kreis Paderborn, 28.07.1860.

[8] Kampftechniken stellten ein häufiges Element der „Völkerschauen“ dar, vgl. Hilke, Thode-Arora: Hagenbeck. Tierpark und Völkerschau, in: Jürgen Zimmerer (Hg.): Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt/New York 2013, S. 244 – 256, hier S. 249.

[9] Paderborner Anzeiger, 22.07.1893.

[10] Pape, Rainer (2000): Von der preußischen Garnison zur Schaustellerstadt – Aus der Geschichte der Herforder „Künstler“, in: Der Remensnider. – 85/86 = Jg. 22, Herford 1994, S. 75 – 168, hier S. 115.

[11] Eberhardt, Jonas: „Schwarze Menschen“ aus Afrika in Paderborn in der Zeit des Kolonialismus, in: Die Warte. Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter 195 (2022), S. 5 – 9, hier S. 8.

[12] Paderborner Anzeiger, 22.07.1893.